ふたり

ふたりねーねー、ウガ店長は

どんな防具使ってるの?

ウガ店長

ウガ店長2台あるんだ。

聞いてくれてうれしい!

1台目・・・普段の稽古用(道場置きっぱなし)

1.自分の為に初めて作った面

入手経緯

面は確か12〜3年くらい前に作った百年防具1.2分。確かその頃はまだ百年防具という言葉は無くて、極上防具と言ってたはず。防具屋始めて単品ではあるけど初めて自分で自分の為に作ったオーダーメードの面(それまでは親に高校の頃買ってもらった剣道具を使っってた)。たしか四段の時だったかな。その手刺し防具の見た目、布団の柔らかさにめちゃくちゃ感動したのを覚えてる。五段審査、六段審査もこの面で合格させてもらった。やっぱり良い防具って使い込んで価値が上がっていくのを実感します。

お気に入りポイント

この面は手放せない。ヘリも傷んで全面修理したし、面布団の裏革も肩と擦れて直した跡がある。面職人さんからビロード内輪は伸びやすいけど、木綿内輪はフィット感が出やすいと教えてもらって、もともとはビロード内輪だったけど、木綿内輪に組み直した。今まだ馴染みを実験している途中。もちろん3Dフィットスキャンで物見がバッチリあっているのが普段のメイン使いに使用している証拠。実は自然な色落ちも気に入ってて、藍染め直しするのはもったいないと思ってる。このまま真っ白になるまで使い続る予定、多分一生持つ。面布団の長さは22cmでアゴは碁盤刺。面乳革は紺鹿製が好み。

2.入手経緯が思い出せない胴

胴は百年防具の60本竹胴。入手経緯はあやふや。自分で作った記憶はないのでたぶんお店の在庫品か見本防具のお下がりだと思うが長年愛用している。本雲S字の碁盤刺に表は黒、裏は拭き漆塗り。やっぱり竹胴は打たれても全然痛くないし壊れない。使用経過で色が剥げたりしたところは専用の染液で塗り直して手入れしている。よく見ると胸乳革の周辺のヘリも修理した跡がある。昔は鬼雲の胸にあこがれていたけど、結局本雲S字ばかり使ってる。

3.日本の職人さんに作ってもらった甲手

稽古で普段使いしている甲手はAAAの日本の職人さんにお願いして作ってもらった織刺し仕様。最初から普段使い目的だったので鹿毛を沢山詰めてもらったら固くて動かしにくくなってしまい、ちょっと鹿毛の量を減らしてもらった経緯がある(職人さんごめんなさい)。現在は白の鹿革で具合を実験中。甲手については最初から柔らかいものだったり、最初は少し硬いけど型崩れしないという2タイプある。この甲手は後者。もう3年くらい使ってるけど、竹刀を握る形に甲手の形が決まってる。クタッとへたらないのが魅力。本当はこの甲手の前に心から気に入っていた甲手があったんだけど、高校生の息子が部活動へ持っていってしまった。思い返せば自分も高校生の時に父の剣道着や袴を部活動に持っていったので歴史は未来永劫繰り返されるということか。

4.我慢できずに追加で作った垂

面を作った確か1、2ヶ月後くらいに欲しくなって我慢できず揃えた垂。百年防具1.2分で面と合わせてる。柔らかい中にもコシがある。当時は「小唐」という良い革(現在は無い)があって手触りも指が吸い付くようで最高。ヘリの修理も垂紐の交換もしている。恥ずかしながら梅雨の時期に普段通っている道場に汗をかいたまま置きっぱなしにしてカビを生やしてしまいクリーニングに出した事もある。垂帯の中央が擦り切れそうなら鹿革補強をつける予定。

2台目・・・よそ行き用(自宅に置いてる)

七段審査行った時にびっくりした話

できれば先に聞いておきたかった。。。もちろん自分で剣道具屋なんてやってるから、七段審査に自分のお店の剣道着も袴も一番良いものを自信満々で身につけていったんです。そして福岡の審査会場に入ったらなんと、周りが全員、手刺し防具を身に着けてる。自分が一番と思ってたから一瞬「えっ?」ってなった。身なりも、着装も立ち姿も完璧。六段審査を受けにいったときには私の隣で合格した人はジャージ剣道着袴で合格してて、「まさか受かると思ってなかったのでジャージで来ちゃったよ〜」なんて言ってたからその違いに驚きました。七段審査はみな着装完璧ですので万全の準備で挑んでね。

1.百年防具1.2分の面

あまりよそ行き用を意識してる訳じゃなく、家から稽古に行くとき普段遣いしてる剣道具。もしかしたらウガ店長と稽古した事ある人はこっちの剣道具を使ってるイメージかも。剣道具屋さんなんて「いつでも気軽に剣道具作れていいね」なんて言われることあるけど、実際はそんなことないよ。身体はひとつだからたくさんいらない。気に入ったものを修理しながら大事に長く使うタイプです。やっぱり物見がビシッと合うのが一番ですね。稽古の度に実感します。アゴは毘沙門曙光(濃紺1色)、面布団長さは22cm(上の面と同じでした、写真の写り具合?)。裏革は緑小桜

2.紺鹿革胸の竹胴(この剣道具はこの胴の為にある)

この紺鹿革胸実は、もともとお客様が百年防具をオーダーした時のもので、当店と職人が曙光の入れ方を間違ってしまったものなんです。お客様にはお詫びして正しく再製作して納品させてもらいましたが、胸が余ってしまいました。しばらく保管していたのですがちょうど自分の出稽古の回数も増え始めた頃で、この胸が再び日の目を浴びることに。表「黒」、裏「拭き漆塗り」の胴台を取り付けて、胴べり、とじ革、横乳革もすべて紺鹿革仕様で胴組みしました。ちなみに胴胸の裏側は汗対策でクロザン革で作られてます。まだ3年くらいだけど使用経過でどんどん紺鹿革胸の味が出てくるのが最大の魅力。クラリーノ製や安価な鹿革ではこうは行きません。この胸との出会いに勝手に運命を感じてるウガ店長です。

3.新型の百年防具1.2分 甲手

今よそ行き用に使っているこの甲手は長年使い込んだので、色落ちしています。今思い返せば昔の偉い先生の使ってた剣道具ってみんなこんな色してました。このようにきれいに水色っぽく色落ちしていく剣道具は現代ではなかなかありません。クラリーノじゃこうはいかないからね。竹刀も握りやすい職人の型で重宝してます。七段審査の際使用した私にとっては縁起が良い甲手です。修理しながら一生大事にします。

4.裏茶鹿革の百年防具1.2分垂

面の裏革は緑小桜だけど、垂は茶鹿革仕様。でも相棒だから満足してる。

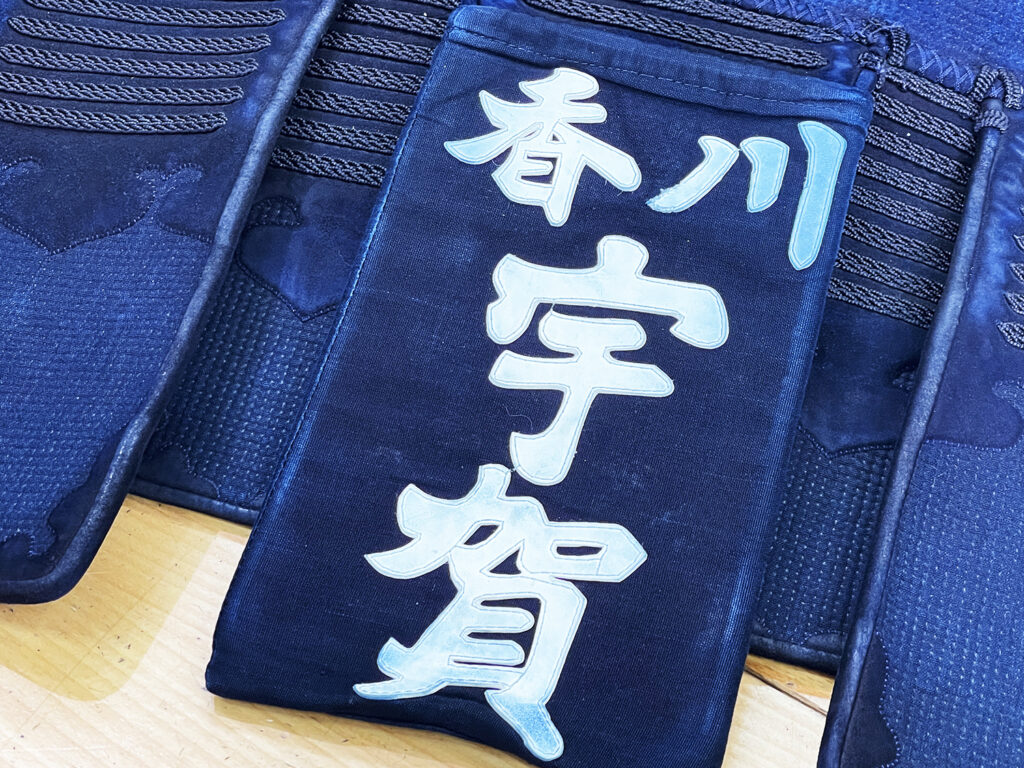

番外編 冨張型の名札

名札(今はゼッケンって言わない)はね、富張型を愛用してます。この手書きの威張らない雰囲気の優しくて上品な字体が昔から好きです。もちろん当店でも販売してます。

武州一さんの剣道着と袴、全種類自分で試しました。

もう武州一以外は着れない身体になりました。心から皆さんにおすすめします。当店で無くてもいいので手に入れてください。

今となっては廃盤になった本牛革製の防具袋と竹刀袋(2本入)

ずっと昭和の小学生が使ってたような「菖蒲柄」で「巾着型」の防具袋を使ってました。ある稽古会でA先生から「ウガさん、防具袋と竹刀袋も見られてるよ、おすすめは昔ながらの牛革製で竹刀袋は細身の2本入だよ」と言われてA先生が持っている牛革製の防具袋をその場で見せていただき、同じものを選びました。忖度なしで言うと、A先生の防具袋と真横に並べて比較したら、間違いなく昔(昭和の時代)の防具袋の方が縫製は良かった。今は令和7年ですが、このタイプの牛革製の防具袋は廃盤(カタログ落ち)になってしまったのでもう手に入れることは出来なくなってしまいました。

コメント

コメント一覧 (2件)

Been playing on TA88 for a while now. Their app is pretty smooth. If you’re looking for a decent mobile experience give them a shot! you can download it here: ta88

Anyone use Taihm88 before? I’m curious to know the experience like and their win rate. Let us know what you think! See what the hype is all about: taihm88