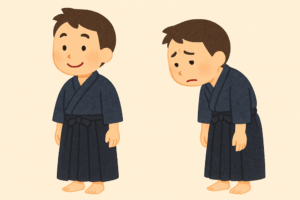

ふたり

ふたり昇段審査に剣道具って

関係あるの?

切り返し仙人

切り返し仙人なわけない。

要は実力でしょ?

ウガ店長

ウガ店長じつはそれ、実際に全国審査員をされてる

範士の先生に聞いたことあるんだ。

「先生、手刺し防具を使うと昇段審査で有利なんですか?」

今から7〜8年前、確か私が六段を受ける時だったと思いますが

全国審査の審査員をされているA範士にこう聞いたことがあります。

先生はこう言いました。

「手刺し防具じゃなきゃだめだとか、ミシン刺剣道具がだめだとかいうのはない。

古いとか新しいも関係ない。

大切なのは、その剣道具が自分の身体に正しく合っていて、

きちっと手入れがされているかどうかだ。」

A範士は続けていいました。

「とはいえやはり審査なので、審査員に見てもらう最低限のマナーはある。

袴がヨレヨレだったり、面に塩が吹いてる状態では審査を受ける以前の問題だよね。」

そう、着装の乱れは審査員からは「修練の甘さ」として判断される。

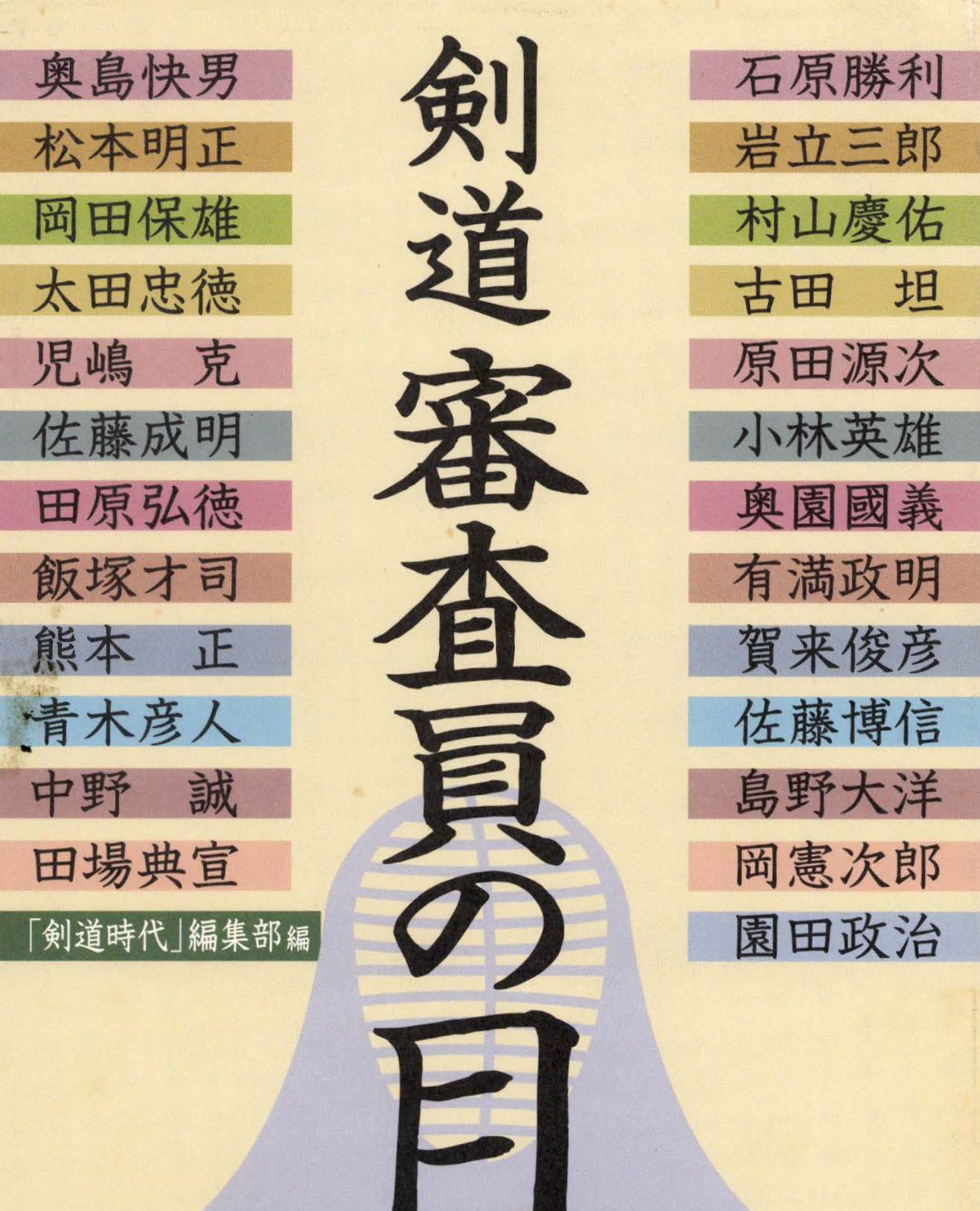

『剣道審査員の目』(剣道時代編集部)

筆者:園田政治

ページ:146–147より

「正しい着装・礼法はもとより、高度な技術、そしてなによりも風格・品位をかもし出す要素である精神的な面を兼ね備えていなければいけません。」とあります。

言い換えると

→ 着装や竹刀の構えなど「外見面の整い」が技術・精神の成熟を示すものとして重視される。

→剣道具や装いが不適切だと審査で不利になる。

「着装・礼法」が、精神性や人間性と結びついて審査で評価されるということですね。

具体的にわかりやすく言うと?

- 面のサイズは自分に合っているか?

- 物見はあっているか?

- 面布団の型は適切か?

- 切れそうな面紐じゃないか?

- 面縁の黒がハゲハゲでないか?

- 面紐を結ぶ位置は適切か(物見の真後ろ)?

- 胴のサイズや胴幅は正しく自分にあっているか?

- 胴の着装の高さは適切か?

- 胴の黒い部分がハゲハゲになってないか?

- 後ろの胴紐が縦結びになってないか?

- 甲手の手の内に穴があいてないか?

- 垂のサイズは適正か?

- 垂紐が切れそうになっていないか?

- 剣道具全体で色がハゲハゲになってないか(稽古による色落ちはOK)?

- 竹刀の柄は伸びてボロボロになってないか?

サルくん

サルくんそんなに細かく

見られてる?

ウガ店長

ウガ店長うん、審査員の先生には、

面金の内側のおでこの部分からはみ出している

手ぬぐいまで見えているそうだよ。

サルくん

サルくんマジすか!

良い剣道具と正しい着装は稽古の成果を最大限に見せるための必須条件

ウガ店長が福岡で行われた七段審査に行った時の事です。

自分は防具屋なんてやってるから

もちろん審査にはきっちり前もって準備をして

最高の剣道具、剣道着、袴を身に着けて行きました。

当日の朝、会場入りして周りを見渡して驚いたのが

みんな当たり前のように手刺し防具を身に着けているのです。

しかもけっこういいやつ!

「あの人も手刺し、この人も手刺し。。。

え、みんな見た目完璧じゃん!」

しかも、サイズも物見も見かけた人のほとんどが完璧なんです。

だから立ち姿が全員めちゃくちゃいい。

初めての七段審査だったので自分だけ身なりを整えてたと考えてたのは

完全に勘違いであり、他の受審者に気後れしてしまいました。

六段審査の時には私の隣で合格した人が

「合格すると思わなかったので、ジャージ剣道着で来ちゃった」

と言ってたのでそんなもんかと思ってたら

さすがに七段審査はまるで違いました。

皆そのくらい見た目には気を使ってます。

でもそれより大事なのは、道具の持つパワーなんだよね。

このあいだ範士の称号を授与されたB先生は

お祝いのスピーチでその理由の一つとして

「良い剣道具にめぐりあったから」といってました。

その意味は単に良い剣道具を使って審査に合格したということだけじゃなくて、

剣道に対する自分自身の姿勢や意識、そして人生の稽古そのものを、変えてくれた。

という、深い感謝と実感を込めた言葉であると言えます。

当店のお客様でも皆口を揃えて言うのが

一生ものの手刺し防具を作ったら

「今すぐにでも稽古に行きたい!」

「この剣道具に負けないような剣道がしたい!」

ということです。

だから当店のお客様で全国審査に通る人は本当に多いです。

やはり道具の持つパワーはやはりありますね!

コメント